Theater 4.0 – Grenzenlose digitale Vielfalt – Die Welt in Nullen und Einsen

Ursus Wehrli: Kunst aufräumen. Quelle: > Screenshot http://www.kunstaufraeumen.ch/shop/shop.htm (01.05.2015)

Industrie 4.0 treibt die Welt mit dem Anspruch, die Produktion intelligent vom Kundenwunsch bis zur Zustellung der Produkte zu vernetzen.[1]

Theater spiegelt gesellschaftliche Entwicklungen und setzt sich mit ihnen auseinander.

Wie reagiert professionelles und wie reagiert Schultheater auf diese Vierte industrielle Revolution – Industrie 4.0 – die die Vernetzung durch Digitalisierung in einem bisher nicht gekannten Ausmaß vorantreibt?

Mit Theater 4.0?

Floridi bezeichnet die Digitalisierung – nach Kopernikus (die Erde ist nicht das Zentrum des Universums), nach Darwin (der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung) und nach Freud (der Mensch ist nicht Herr seines Geistes) – als die 4. Revolution. Searle widerspricht in seinem Essay „What Your Computer Can’t Know“ mit dem Argument, dass nur die Interpretation des Menschen den Nullen und Einsen eine Bedeutung zuschreibe. Sie repräsentierten keine Wirklichkeit an sich.

Die Möglichkeit, nahezu alles mit allem zu verknüpfen wird von Theatermachern bereits genutzt und Performer sind ja grundsätzlich auf der Suche, die Grenzen des Vorhandenen zu erweitern und auch zu überschreiten. Dass sie da gelegentlich auch mit ihrem eigenen Leben spielen, um Aufmerksamkeit zu erregen und Anerkennung zu erhalten, ist dann auch nicht weiter verwunderlich. Vgl. beispielsweise einige Performances von Abramovic und die Absicht eines Studenten der Gießener Angewandten Theaterwissenschaft in der Abschlussprüfungsperformance durch laute elektronisch verstärkte Musik von der Konserve einen Herzstillstand herbeizuführen (vgl. RÜCKBLICK). Aber das ist eine andere Geschichte.

Es stellt sich die Frage, ob es Zusammenhänge gibt zwischen der Digitalisierung, die alle Elemente der Welt zeichenhaft auf Nullen und Einsen reduziert – man könnte auch sagen: dekonstruiert – und damit alles gleich macht und der Forderung von Postdramatikern nach einer Enthierarchisierung der theatralen Mittel und ihrer behaupteten Gleichrangigkeit. Auffallend ist die Nähe dieser Forderung zu zeitgleich laufenden Change-Prozessen in der Wirtschaft – die der Autor seit den 1990er Jahren als Berater und Trainer in zahlreichen großen Unternehmen begleitet – die das Ziel haben, möglichst flache Hierarchien in Unternehmen zu bilden. Man möchte damit einerseits Zeit- und Reibungsverluste minimieren und andererseits die Mitarbeiter durch den Gedanken des Entrepreneurship (Unternehmertum) zu mehr Übernahme von Verantwortung bewegen. Diese Veränderungen werden teilweise als Demokratisierung missverstanden, leisten sie doch gleichzeitig der Selbstausbeutung Vorschub (vgl. dazu auch Stegemann 2013). Hier ist man scheinbar längst in einer Weise unterwegs, wie sie in der Kunst mit Theater 4.0 gerade erst begonnen hat.

Es stellt sich weiterhin die Frage: Ist das sogenannte Mashup – die Neukombination von digital zerlegten bereits vorhandenen Elementen in enthierarchisierte Nullen und Einsen – ein konstruktiver Bildungsimpuls für Theaterunterricht? Wie gehen Theatermacher, Theaterpädagogen und Theaterlehrer um mit der verführerischen Unendlichkeit der Kombinationsmöglichkeiten?

Was ist die Folge?

Wir werfen einen kurzen Blick auf die Vorgeschichte.

Die Vorgeschichte

Die moderne Welt konstituierte sich mit der Verknüpfung von Vorgängen. Es begann damit, dass einzelne Arbeitsschritte kausal miteinander verbunden wurden. Es entstand eine Wenn-dann-Beziehung zwischen zwei oder mehreren Vorgängen. Eine Kraft, z.B. der Dampf aus einem Kessel treibt einen Zylinder an und der über ein Eisengestänge ein Rad. Die Drehbewegung des Rades wird dann mittels eines Transmissionsriemens auf ein anderes größeres oder kleineres Rad übertragen usw. bis die Kraft dort landete, wo man sie braucht, auf einem Antriebsrad eines Fahrzeugs oder in einem Webstuhl. Die Verbindungen zwischen diesen verschiedenen beteiligten Elementen sind zwingend. Wenn die Kraft über die Stange, den Riemen oder das Rad ankommt, muss sie entsprechend übernommen und weitergegeben werden … wenn alles funktioniert. Das Ganze funktioniert über echte Hardware, und zwar Gestänge oder Transmissionsriemen. Es funktioniert aber immer nur in eine Richtung, und es sind immer nur die gleichen Arbeitsschritte.

Es herrscht Maschinenlogik.

Es braucht niemand diese Übergänge von außen nochmals extra zu befehlen, denn das ist in der Abfolge der ineinandergreifenden Prozesse schon so geplant und die Maschine schon daraufhin konstruiert.

Man nennt es Automation.

Fällt ein Arbeitsvorgang aus, weil z.B. ein Rädchen im Getriebe kaputt geht, dann steht die ganze Maschine still, weil alles über die Kausalkette miteinander verbunden ist.

Die Arbeitsvorgänge in einer Maschine, zwischen Maschinen in Fabriken, zwischen Fabriken und Verkaufsstellen (Logistik) wurden im Laufe der Industrialisierung immer komplexer. Im gleichen Maße nahmen die Verknüpfungen der Beziehungen der Menschen untereinander zu. Mit den neuen Verkehrsmitteln und der Telegrafie und Telefonie sind tendenziell Kontakte über die ganze Welt möglich und mit dem Funk nun auch darüber hinaus.

Mit der Digitalisierung wird die ganze Welt zu einer Maschine. Die Just-in-time-Produktion ermöglicht eine lückenlose Produktions- und Versorgungskette vom Hersteller zum Kunden; die sogenannte Wertschöpfungskette. Marx hat in seiner Analyse dieser Vorgänge schon sehr früh gezeigt, wie es bei dieser Erzeugung von Mehrwert zu der scheinbar fatalen Entwicklung kommt, die wir heute etwas verklärend Armuts-/ Reichtums-Schere nennen, weil sich die Produktionsmittelbesitzer den Mehrwert aneignen, den alle gemeinsam erwirtschaften.

Die aktuelle Entwicklungshase – auch 4.0 genannt – soll den Kreis schließen und setzt bereits beim vermeintlichen Kundenwunsch an. Dieser wird digital ermittelt aus dem vergangenen Verhalten des Kunden. Möglich ist das, weil der Kunde während seines alltäglichen Lebens eine Fülle von Datenspuren hinterlässt – beim Telefonieren, beim Einkaufen, beim Reisen usw. – und diese Daten von verschiedenen Unternehmen, z.B. Google gesammelt, ausgewertet und zu einem Profil zusammengeführt und aus dem dann das vermeintliche Kundeninteresse deduziert wird.

In Folge dieser Profilierung erhält der Kunde nun gezielte Kaufangebote, die aus seinem bisherigen Kaufverhalten abgeleitet wurden. Ebenso erhält er Informationen aus den Gebieten, Themen und angrenzenden Bereichen, in denen er per Suchanfrage recherchiert hatte. Der Kunde wird also tendenziell mit Angeboten konfrontiert, die er schon kennt, nicht mit wesentlich Anderem oder Neuem.

Er sitzt in einem vermeintlich goldenen Käfig.

Die Folge dieses inzüchtigen Prozesses: Materielle Überbefriedigung – mental-spirituelle Verarmung.[2]

Die Digitalisierung bringt eine zweite wesentliche Neuerung in die Welt: Nun kann man Steuerungssysteme etablieren, die zu jedem einzelnen Arbeitsvorgang eine Verbindung, eine Schnittstelle haben. Mit diesen Steuerungssystemen können nun über die Schnittstellen alle Vorgänge beobachtet und beeinflusst werden und diese können mit allen anderen in das System integrierten Vorgänge kommunizieren.

Es entsteht von der Struktur her ein Netzwerk, das letztlich durch das Internet global geworden ist und in der Tendenz sich bereits durch Algorithmen nicht nur selbst steuern, sondern auch verändern und anpassen kann. Dieses Netzwerk ist vergleichbar dem neuronalen Netz des menschlichen Gehirns.

Der Geist in der Maschine.

Aber ohne Emotion.

Wir kennen das aus Science-fiction-action-Filmen, in denen ein Welt-Super-Computer die Weltregie übernimmt und ironischerweise dann auch schonmal die Menschen ausrotten möchte, weil sie sich nicht vernünftig(!) zueinander verhalten, sich gegenseitig bekriegen und töten und nicht effizient, sprich: schonend, mit den Ressourcen der Erde umgehen.

Zugegeben, eine etwas verkürzte Darstellung der nach-manufakturiellen bzw. der post-modernen Industrie. Man könnte sie auch Kundenwunschselbstbefriedigungsmaschine nennen.

Was ist nun die Zauberformel der industriellen Postmoderne?

Es ist der Binär- oder auch Maschinencode, der Informationen nur mit Hilfe von Nullen und Einsen darstellen kann. Die Null steht dann beispielsweise für „wahr“ und die Eins für „falsch“. Diese kleineste Informationseinheit aus Null und Eins nennt man Bit. Mittels sogenannter Logikgatter lassen sich auch äußerst komplexe Informationen erfassen, speichern und reproduzieren.

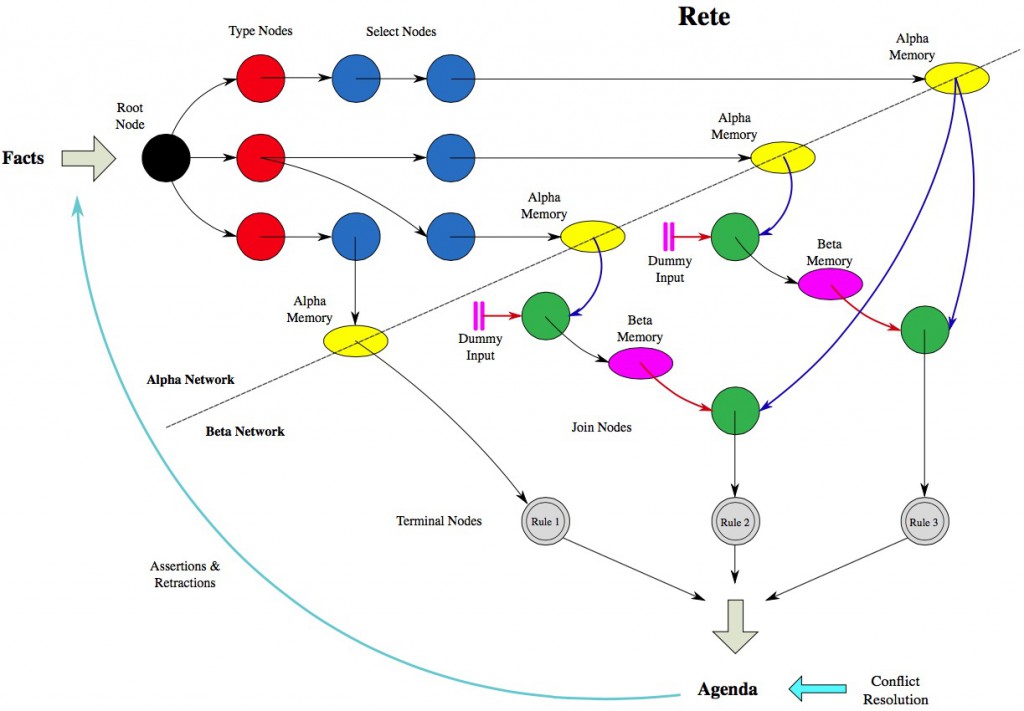

Grafische Darstellung eines Algorithmus. Quelle: Screenshot https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rete.svg (01.05.2015)

Denkwürdig ist das Phänomen und die Wirkung der Digitalisierung der spätkapitalistischen Gesellschaft auch, insofern es die Möglichkeiten durch die Virtualität des Geldes den Wert einer Ware in jede andere Ware zu übersetzen anonymisiert und weltweit beschleunigt.

Heute traden Computer, kaufen und verkaufen Aktien und Anderes selbstständig nach eigenen Algorithmen und forcieren die Dekonstruktion ursprünglich sinnlicher (menschlicher) Zusammenhänge. Die Vermehrung des Reichtums von Reichen wird zu einem sich selbst steuernden unabhängigen System, einem Systemzwang mit den bekannten Folgen.

Droht durch Theater 4.0 auch eine in der Struktur ähnliche Verselbständigung des Apparates, der die Dekonstruktion des Sinnzusammenhangs durch die Ausstellung der theatralen Mittel vorantreibt?

„Jelinekeske Textflächen, die kein Atemschöpfen lassen, endloses Geriesel der Worte, hilfloses Gestammel, das als Manifestation kaputten Denkens zu keinem Beschluss mehr kommt. So unterzeichnet man – indes man sich überlegen wähnt – seine höchstpersönliche Unterwerfung unter die Mächte der Welt.“, sagt Wolfgang Engler (2015), der Rektor der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. –

Grafik: Volker List: Theater 4.0 – Entseeltes Theater?

Die erste Verführung

Es begann in den 1990er Jahren. In der Musikszene schaute man mal, was es so bisher gegeben hat, zerlegte/ dekonstruierte hier ein bisschen, fügte etwas aus einem anderen Bereich (Film) hinzu und dann noch ein einfacher Elektro-Groove aus einer öffentlichen Musikdatenbank, und fertig war etwas scheinbar Neues: ein sogenannter Remix.

War die treibende Kraft die Kreativlosigkeit der Macher oder die durch die Technik ermöglichte beliebige Kombinationsmöglichkeit von allem bisher dagewesenen? Oder einfach nur eine kreative Art mit den neuen Möglichkeiten zu spielen?

Vergleichbare Experimente fanden z.B. auch in der Lyrik statt. Computer schrieben Gedichte aus Material (dekonstruierte Elemente der Sprache oder anders formuliert: Grundbausteine der Sprache), das ihnen vorher in Datenbanken geladen wurden. Der Computer setzte zusammen und kombinierte nach bestimmten vorgegebenen Algorithmen. Einige maschinell erzeugte Gedichte wurden von Lesern als stimmige menschliche Produkte „wahr“genommen.

Man kennt das auch als Maschinengeschichten, wobei nach bestimmten Handlungsschritten immer zwei (oder auch mehrere) Optionen für den Fortgang angeboten werden und je nach Wahl ergibt sich eine große Anzahl verschiedener Geschichten oder argumentativer Schritte. Wenn man so will könnte man in diesen Fällen auch von gewissen dramaturgischen, kompositorischen Vorgaben sprechen. Sie bleiben allerdings für den Betrachter des Ergebnisses zumeist im Dunkeln. Er weiß nicht, nach welchen Ideen ausgewählt, komponiert und dramatisiert wurde. Er erfährt nichts über die Inszenierungsidee, das Regiekonzept und die beabsichtigte Botschaft. Der Prozess folgt scheinbar nur formal-sachlichen, objektiven(?) Schritten. Inhalte und Entscheidungen erscheinen austauschbar und beliebig. Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (Adorno 1969) scheint sich zu wiederholen. Die Fragen nach Objektivität, gesellschaftlichem Bewusstsein, Freiheit, Manipulation und Demokratie stellen sich erneut.

Antworten zu geben fällt noch schwerer, denn alles ist komplexer und subtiler als damals. Gesellschaftliche Entwicklungen laufen nicht nach digitalem Muster ab. Da geht es eher chaotisch zu. Es kommt zu Interdependenzen, Gleichzeitigkeiten, Verschiebungen und Überlagerungen, kaum rational zu steuern, geschweige zu prognostizieren (vgl. http://www.horx.com), aber man arbeitet daran mit z.B. predictive policing (vorausschauender Polizeiarbeit).

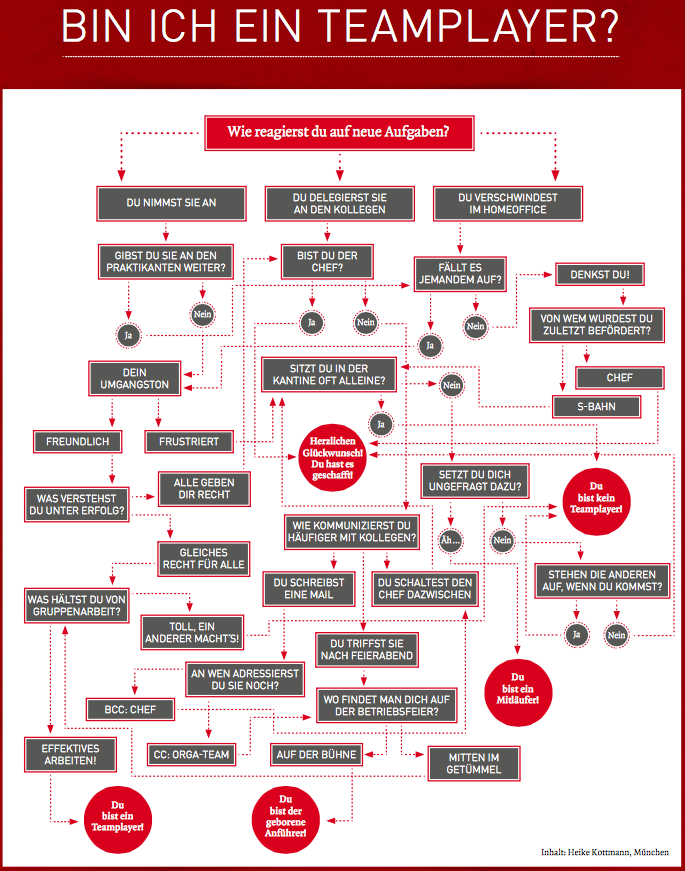

Im Alltag und Berufsleben haben solche vermeintlich der Logik verpflichtenden Entscheidungssysteme/ Algorithmen Einzug gehalten beispielsweise bei der Frage, ob man ein Teamplayer ist:

Quelle: Kottmann, Heike (2015): Bin ich ein Teamplayer? In: Tatort Algorithmus. Prävention durch maschinelles Lernen. atFERCHAU Ausgabe 01. 5. Jahrgang, S. 25. Hg: FERCHAU Engineering GmbH München, Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach > http://www.ferchau.de/fileadmin/downloads/de/print/periodical/FERCHAUit_magazin/FERCHAU_IT_Magazin_2014_01.pdf (01.05.2015)

Eine Entwicklung hat den Prozess enorm befeuert: Die Nutzbarmachung der digitalen Steuerungswelt, sprich: einfache kostenlose bzw. sehr billige Software, Freeware, Shareware, Apps. Heute kann jeder digitale Analphabet schnell lernen, ein einfaches Programm zu bedienen, Filme zu schneiden, Songs zu kreieren oder auf dem Tablet Puppen zu animieren, ganze Theaterstücke nachzuspielen (Theater-Karaoke), Stücke anders zu spielen durch Einflussnahme oder eigene Aufführungen zu machen und alles als Film abzuspeichern (vgl. Lorenz 2015, Meyer 2015, Olsen/ Paule 2015, Searls, Colette 2015). Mashup ist das Schlagwort dafür.

Die zweite Verführung

Was auf dem Tablet geht, geht auch im Theater. Zuschauer geben Darstellern Anweisungen per elektronischer Steuergeräte (Spiele-Konsole), sie kommunizieren in Echtzeit mit zweidimensionalen Zeichentrickfiguren und Puppen, die von Schauspielern aus dem Off animiert werden durch Sensoren an ihren Körpern und dem Publikum das Gefühl geben, mit einer „lebendigen“ Leinwandfigur zu kommunizieren. Die Japaner treiben es immer auf die Spitze. Sie bejubeln in Live-Konzerten den computergenerierten Pop-Star Hatsune Miku, eine virtuelle Figur (vgl. Gomille 2015).

Wir alle kennen das Gefühl der Zuneigung, das wir Menschen sehr schnell entwickeln, wenn jemand beispielsweise einer (Hand-)puppe mit wenigen animierenden Bewegungen (und der eigenen etwas verstellten Stimme) Leben einhaucht. Wir stellen Kontakt her, wollen eine Beziehung mit dem lebendig gewordenen Stück Materie. Warum? Weil wir die Zeichen des animierten Objektes kennen und deuten können. Es sind universelle Zeichen, die im Theater zu einer Kunstform entwickelt wurden. Darum erzeugen sie eine Wirkung, darum sind sie erlebbar und verstehbar. Es sind Muster und sie werden durch Mustererkennung verstehbar. Wer diesen Zusammenhang dekonstruiert, dekonstruiert Verständnis.

Zu beobachten ist dieses Phänomen bei manchen Postdramatikern, die sich abmühen in den Nachgesprächen zu ihren Stücken das Verständnis sprachlich nachzuliefern, dass das Publikum bei der Aufführung nicht hatte, nicht haben konnte. Dann wird Kunst nur behauptet und spricht nicht an, berührt nicht, erreicht bestenfalls nur wenige Insider (die sich vorher schon schlau gemacht haben), ist gesellschaftlich unbedeutend.

Eine neue Generation von sogenannten Experten wächst heran, nach den Experten des Alltags nun die Experten der Spielkonsolen. Eigentlich sind wir ja alle Experten, jeder für sich, also Individualexperten, und wir für uns alle, also auch Kollektivexperten. Da bleibt die begriffliche Trennschärfe denn doch etwas auf der Strecke. Sind wir nicht vielleicht eher routinierte Laien?

Aber das macht nichts, denn neuerdings ist das Theater ja aufgebrochen zu forschen.

Wie Pilze schießen allerorten die Forschungstheater aus dem Boden, überfluten die Schulen und reißen ganze Schulklassen hinaus in die Welt zum Forschen. Schöner Gedanke. Ja, Schule sollte immer so sein. Eine Stätte der Neugier, der Pflege des Forschungsdrangs und der Erkenntnissuche, und nicht des Stofffressens und der Lernbulimie.

Schauen wir uns mal an, was und wie denn da ästhetisch und theatral geforscht wird. In den Beschreibungen der Projekte, Projektgruppen und Textbeiträge häufen sich sprachliche Wendungen wie „das muss neu verortet“, „völlig neu gedacht“ werden, und zwar „radikal“. Man will das ganz Andere. Mal schauen, was sich da machen lässt mit den neuen Möglichkeiten. Zum Forschen gehört das Experimentieren und das macht man am besten im Labor.

Also gibt es jetzt vermehrt Theaterlabore, in denen geforscht wird. Das ist erstmal ganz toll. Wie gesagt, Kunst sollte etwas Offenes sein und Schulen sollten Gesellschaftslabore sein. Aber, eine Bedingung hätte ich gerne erfüllt: Das alles sollte sich nicht selbst genügen oder gar Selbstzweck sein.

So wird immer wieder ein sogenannter Eigenwert von theatraler Kunst behauptet, als ob es einen Menschen an sich gäbe.

Experimentieren und Forschen setzt immer ein Motiv, einen Beweggrund, ein Wünschen bzw. ein erkenntnisleitendes Interesse voraus, sonst ist es beliebiges Rumprobieren und Suchen nach irgendwas. Es ist kindliches Spiel; frei von Zweck. Schön, macht aber keine Arbeit. Und wir wissen längst: Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.

Vielfältige Experimente gibt es inzwischen; kunst- und fachbereichsübergreifend. Hybride.

Zwei Beispiele. Nerds aus der PC-Spielewelt basteln einen Rucksack mit Computer und einer Kamera auf einem Stab, die den Rucksackträger von hinten oben aufnimmt und ihm das Live-Bild in die digitale Brille gibt, sodass er das Gefühl hat, diesen Typen, der da vor ihm läuft, also er selbst, aus einer Spielerperspektive steuern zu können. Aus dieser Wahrnehmung ergibt sich die ständige Frage, will ich das, was der Typ, den ich beobachte, also ich, da macht auch wirklich. Man ist auf Distanz zu sich selbst, man entfremdet sich. Die totale (Selbst-)kontrolle?

Ein hübsches Verwirr-Spiel, das das eigene Tun nicht selbstkritischer befragen könnte. Wann wird es die ersten Spielpartys geben, auf denen alle mit diesen Kamera-Rucksäcken herumlaufen? Wann sieht man die ersten Beschäftigten in Büros, Polizisten auf der Straße und Schauspieler im Theater mit dieser digitalen „Selbssteuerungs-Anlage“?

Beitrag „Hannes3rd-Person-Experiment“ in der Sendung „Reload“ vom 02.12.2014 21:45 Uhr auf einsplus > Quelle: Screenshot http://www.einsplus.de/folge-53-fraktus-super-smash-bros/-/id=10618492/did=14638636/nid=10618492/1xxl9q3/index.html (01.05.2015)

Könnte man die Protagonisten nicht gleich auch so vernetzen, sodass sie von Vorgesetzten und Publikum gesteuert werden? Stoff für gesellschaftskritische Kunst und theatrale Gestaltung.

Und ein überraschendes Aufgreifen mit den Mitteln modernster Technik längst bekannter Vorstellungen und (ur-)alter Theaterkonzeptionen und -diskussionen, z.B. im chinesischen Noh-Theater (Begründer: Zeami Motokiyo; vermutl. 1363-1443).

Yoshi Oida (japanischer Noh-Schauspieler; arbeitete mit Peter Brook): „‚Riken‘ ist ein Begriff des Noh-Theaters, den Zeami prägte. Im Unterschied zu ‚Gaken‘, der nur subjektiven Sicht des Noh-Spielers auf sich selbst, bezieht sich ‚Riken‘ auf die Erscheinung des Spielers in den Augen des Zuschauers. Zeami fordert vom Noh-Spieler, sowohl ‚Gaken‘ als auch ‚Riken‘ zu entwickeln, also ständig Betrachter des eigenen Spiels aus subjektiver und objektiver Sicht heraus zu sein. […] Von einer Stelle hinter meinem Kopf sehe ich mich selbst agieren.“ (Oida: 53)

Dick Swaab hat diesen Gehirntäuschungsprozess im Zusammenhang mit dem Kunsthand-Experiment noch etwas differenzierter beschrieben. Danach nimmt das Gehirn bereits nach zehn Sekunden das Berühren einer Kunsthand war, die ein Proband an die Stelle seiner eigenen platziert, wenn er die eigene gleichzeitig versteckt, so dass er diese nicht sehen kann, sondern nur die Kunsthand. Das gleiche Phänomen ist zu beobachten – so Swaab – wenn sich ein Proband mit Hilfe einer hinter ihm platzierten Kamera in einer Datenbrille aus dieser Perspektive sehen kann. Er sieht sich also selbst auf den Rücken und hat den Eindruck, hinter seinem eigenen Körper zu stehen. Eine gleichzeitig Berührung der Brust des Probanden mit einem Stäbchen und eine gleiche Bewegung vor der Kameralinse an der Stelle, an der sich die Brust des virtuellen Körpers befindet, erzeugt beim Probanden die Illusion, er befände sich im virtuellen Körper einen Meter hinter seinem Körper. (Swaab: 462-463)

Wie eng sind doch Gesellschaft, Kultur und Theater miteinander verwoben. Auch wenn es nur wenige erkennen.

Julius Popp (2006) verflüssigt per algorithmischer Steuerung Internet-Inhalte zu Wasserfall-Buchstaben-Wörtern. Schön Anzuschauen. Sinnlich. Ästhetisch. Weckt Neugier: Was findet der Algorithums an bedeutungstragenden Inhalten im Internet?  Popp, Julius (2006): bit.fall. Quelle: Screenshot > https://www.youtube.com/watch?v=AICq53U3dl8 (01.05.2015)

Popp, Julius (2006): bit.fall. Quelle: Screenshot > https://www.youtube.com/watch?v=AICq53U3dl8 (01.05.2015)

Sollte man solche Projekte Schülern zeigen und sie damit inspirieren? Vielleicht bauen sie mit ihrem Lehrer mit einfachen Mitteln eine Performance in Analogie zu den gezeigten künstlerischen Arbeiten mit ihren Körpern, mit Gesten, mit anderen theatralen Mitteln, Techniken und Methoden, die sie auf ihrem Kompetenzniveau einsetzen?

Vielleicht räumen Schüler zusammen mit ihrem Lehrer nach dem Modell der Aufräum-Kunst von Ursus Wehrli mal ein Theaterstück auf? Oder sie Kombinieren die Einzelelemente (Nullen und Einsen/ bits) per Zufall oder Algorithmus miteinander und schauen, ob zufällig eine Komposition dabei herausgekommen ist? Wenn nicht, dann wird solange dran gearbeitet, umgebaut, ent-stellt, ver-stellt, um-gestellt, neu-konstruiert bis es zu einer ästhetischen Komposition mit beschreibbaren ästhetischen Gestaltungskategorien geworden ist?  Ursus Wehrli: Kunst aufräumen. Quelle: > Screenshot http://www.kunstaufraeumen.ch/shop/shop.htm (01.05.2015)

Ursus Wehrli: Kunst aufräumen. Quelle: > Screenshot http://www.kunstaufraeumen.ch/shop/shop.htm (01.05.2015)

Im Schultheater zeigen zuweilen Schüler experimentierfreudigen Umgang mit elektronischen Medien durch Livestreaming des live Gespielten, Einspielungen, allerlei Lichtspielereien und womit sonst noch gespielt wird.

Die Antworten auf zentrale Fragen nach Inszenierungsidee, Dramaturgie, Regiekonzept und Wirkungsabsicht wird manchmal leichtfertig um- und ver-spielt. Aus der Verantwortung stiehlt man sich mit dem Statement, der Zuschauer solle die ihm eröffneten Assoziationsräume betreten und ästhetische Erfahrungen machen und sei in seinen Interpretationen vollkommen frei. Das ist ein bisschen dürftig und eröffnet der Beliebigkeit Tür und Tor. Wie gesagt, jetzt ist angeblich jeder Experte. Alle sind Experten. Alle haben recht. Und alles ist egal.

Kunst ist aber immer Ausdruck von Kultur, und Kultur beschreibt eine bestimmte Art des menschlichen Zusammenlebens. Wenn Kunst aber das nicht mehr reflektiert, bzw. die Adressaten nicht mehr erreicht, weil sie zu selbstverliebten Spielereien verkommen ist und nichts mehr erbringt „als belanglose Mätzchen.“ (Lehmann 2005: 4), dann ist sie bedeutungslos und überflüssig.

Das ist nicht das, was wirkliches Forschen erbringen sollte.

Erkenntnisleistung ist geknüpft an präzise Begrifflichkeit, denn ohne diese ist keine präzise sprachliche Abbildung und eine entsprechende Kommunikation darüber möglich. Alles andere, das irgendwie als „ästhetische Erfahrung“ bezeichnet wird, hat nichts mit Erkenntnis zu tun. Forschen und Experimentieren suchen verifizierbare oder falsifizierbare Ergebnisse. Erfahrungen, zumal ästhetische, kann man mitteilen, nicht verifizieren oder falsifizieren und sind auch ganz schön. Dafür sollte aber nicht der Forschungsbegriff missbraucht werden. Dafür haben zu viele gute Leute zu lange an einem brauchbaren wissenschaftlich haltbaren Forschungsbegriff gearbeitet, der sich bewährt hat. Und es ist ja nichts Neues, dass Theater schon immer auf der Suche war, nach Stoffen, die es bearbeiten bzw. abbilden wollte. Das nennt man Recherche, nicht Forschung. Insofern sollten wir die Sprache in der theatralen Ästhetik nicht versaubeuteln, sondern die Kirche im Dorf lassen und sie nicht mangels Bedeutung vollkommen neu denkend radikal im Sprachlichen verorten.

Enthierarchisierte Gleichmacherei der theatralen Mittel, Techniken und Methoden durch Digitalisierung (mit Algorithmen) ermöglicht Kombinationsmöglichkeiten (zufällig und/ oder programmiert), die an Stelle von einfühlsamer und von Menschen durchdachten Kompositionen treten. Die Grenzen verschwimmen, was Wirkung, Deutung und Verständnis betrifft. Das, was man früher als Inhalt und pointiert als Botschaft im Theater bezeichnete, wird schwieriger zu lokalisieren und (sprachlich) zu bestimmen. Ein Austausch darüber, eine Kommunikation über Theater wird nicht unbedingt anspruchsvoller, aber schwieriger mit Theater 4.0.

Als Beleg sei darauf verwiesen, dass immer öfter zeitgenössisches Theater, das sich der postmodernen Spielweise verpflichtet fühlt, nach der Aufführung sprachlich erklärt, worum es in der Aufführung – heute sagt man auch ganz geschickt „Theaterabend“ – eigentlich(!) geht. Auch viele Nachfragen von Zuschauern in Nachgesprächen weisen darauf hin. Ist das nun gut oder schlecht? Wer weiß. Wir hoffen, dass die Neugier auf das Unverstandene, das Überfordernde, nicht allzu schnell, möglichst gar nicht, in Enttäuschung und Abwendung umschlägt. Das zu verhindern sind Künstler, Kunstvermittler, Pädagogen und Lehrer aufgerufen.

Die Frage, wie die Digitalisierung im Schultheater und im Theaterunterricht als konstruktiver Bildungsimpuls genutzt werden kann, lässt sich vermutlich am besten durch Ausprobieren und Experimentieren erkunden.

Wichtig dabei wäre, sich eine kluge erkenntnisleitende Frage zu stellen und eine sich sukzessive konkretisierende Vision zu entwerfen, was man damit anfangen und erreichen will. Über eine langsam entstehende Zieldefinition hätte man dann ein Chance eine kommunizierbare Erfahrungen zu generieren und sich transparent und nachvollziehbar über die gemachten ästhetischen Erfahrungen auszutauschen und diese zu bewerten. Ist es kindlich-spielerisch-vergnügliches Welt-Entdecken und/ oder ist es erkenntnissuchendes ästhetisches Welt-Erforschen oder ist es beides? Das bleibt das Überraschende und immer wieder Neue in ästhetischen Prozessen.

Und das Vergnügliche:

6. Visionen beschreiben – Tutorial zum „Kursbuch Theater machen“

Theater 4.0 gut oder schlecht?

Neue Impulse sollten geprüft und auch genutzt werden. Das Hybride scheint Kunst sowieso immanent. Die erweiterte Vielfalt ist ein Gewinn.

Mit dem Neuen kommen immer auch gleich die Verherrlicher, die Warner und die Dogmatiker. Aber es kommen auch vorsichtige Ausprobierer, reflektierte Experimentierer und kritische Chancenseher.

Letztere bekommen immer eine Chance zu zeigen, was in einer Neuerung steckt. Jetzt wird über das Erarbeitete diskutiert. –

So war das auch mit der Verbreitung von Radio, Fernsehen, Internet.

Das Brauchbare, all das, was kulturelle Bildung, Eigenständigkeit und friedlich-konstruktives Miteinander fördert integrieren; das Andere liegen lassen.

Bei Hattie findet man dazu folgendes: „(Neue) Medien haben einen geringen Einfluss auf die schulische Leistung der Lernenden, obwohl sie von vielen als Heilsbringer für ein neues Lernen und Lehren gesehen werden. Die Gründe für den bescheidenen Erfolg sind vor allem darin zu sehen, dass sie von Lehrpersonen häufig als Ersatz für traditionelle Medien eingesetzt werden und damit ihr vermeintliches Potenzial (noch) nicht ausgeschöpft wird.“ (Zierer 2014: 83f)

Siehe auch die Fortsetzung Theater 4.1 – Digitale Authentizität

Anmerkungen

[1] „Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 zielt darauf ab, die deutsche Industrie in die Lage zu versetzen, für die Zukunft der Produktion gerüstet zu sein. Sie ist gekennzeichnet durch eine starke Individualisierung der Produkte unter den Bedingungen einer hoch flexibilisierten (Großserien-) Produktion. Kunden und Geschäftspartner sind direkt in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse eingebunden. Die Produktion wird mit hochwertigen Dienstleitungen verbunden. Mit intelligenteren Monitoring- und Entscheidungsprozessen sollen Unternehmen und ganze Wertschöpfungsnetzwerke in nahezu Echtzeit gesteuert und optimiert werden können. […] International steht Industrie 4.0 heute für die Digitalisierung der Industrie. Dabei entstand Industrie 4.0 erst 2011 als Zukunftsprojekt im Rahmen der Hightech-Strategie. Acatech – die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften – hat 2013 eine Forschungsagenda und Umsetzungsempfehlungen vorgestellt, die auf Betreiben des Bundesforschungsministeriums (BMBF) ausgearbeitet wurde.“, so das Bundesministerium für Bildung und Forschung > http://www.bmbf.de/de/9072.php (01.05.2015)

[2] „’Es macht mich glücklich, viel Geld zu verdienen und meiner Freundin und meiner Mutter Geschenke zu kaufen: Unterwäsche, Handtaschen, Schuhe. Mein Vorbild ist der Soldat Lei Feng. Mao hat gesagt, dass sich jeder an seiner Selbstlosigkeit ein Beispiel nehmen sollte. Ich brauche aber auch viel Geld für mich selbst: zum Reisen, für Autos, zum Wohnen, fürs Weggehen. Ich mag Tequila und Karaoke. Mir gefällt es, beim Singen von den Leuten bejubelt zu werden. Dabei kann ich alles vergessen. Vor allem den Druck. Ich arbeite sehr viel, auch nachts, habe große Verantwortung für meine 138 Mitarbeiter. Seit letztem Jahr bin ich Buddhist. Ich habe einen Mönch kennen gelernt und mich ihm gleich sehr nah gefühlt. Er hat auch so viele Tattoos wie ich. Seitdem meditiere ich jeden Tag, das gibt mir inneren Frieden.‘ Mao Kan Kan, 31 Jahre, Peking, IT-Millionär. ‚Für die meisten Menschen bedeutet Glück, das zu kriegen, was sie unbedingt haben wollen. Dafür sind Sie bereit, viel zu opfern. Die meisten Chinesen zum Beispiel denken, dass Geld glücklich macht. Um reich zu werden, arbeiten Sie so viel, dass sie krank werden. Sie verbrauchen zu viel ihrer Energie.‘ Wan Zhouying, Peking, Tai-Chi-Meister.“ (Schulz 2015)

Quellen

- Adorno, Theodor W. u.a. 1969: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Darmstadt und Neuwied: Luchterhand

- Algorithmus, Grafik, Beispiel > https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rete.svg (01.05.2015)

- Baeker, Dirk 2018: 4.0 oder die Lücke, die der Rechner lässt. Leipzig

- Engler, Wolfgang 2015: Es geht (wieder) um den Realismus. In: Theater der Zeit. Heft Nr. 5. Mai 2015. Berlin: 27ff

- Floridi, Luciano 2015: Die 4. Revolution. Wie die Infosphäre unser Leben verändert. Frankfurt/M: Suhrkamp

- Gemeinsames Europasekretariat deutscher Kultur-NGOs bei Culture Action Europe (Hg) 2015: Kulturelle Vielfalt in der Diskussion: Zur Wirkung der UNESCO Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. 153 Seiten, E-Publikation > https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bibliothek/Broschuere_Uebereinkommen_kulturelle_Vielfalt.pdf

- Gomille, Hugo 2015: Der Computer als Komponist. In: Mol-Wolf, Katarzyna (Hg): Hohe Luft. Philosophie-Zeitschrift. Ausgabe 5/ 2015, Hamburg: 16

- Hannes3rd-Person-Experiment. Beitrag in der Sendung „Reload“ vom 02.12.2014 21:45 Uhr auf einsplus > http://www.einsplus.de/folge-53-fraktus-super-smash-bros/-/id=10618492/did=14638636/nid=10618492/1xxl9q3/index.html (01.05.2015)

- Horx, Matthias, Trend- und Zukunftsforscher >http://www.horx.com

- Kottmann, Heike 2015: Bin ich ein Teamplayer? In: Tatort Algorithmus. Prävention durch maschinelles Lernen. atFERCHAU Ausgabe 01. 5. Jahrgang, S. 25. Hg: FERCHAU Engineering GmbH München, Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach > http://www.ferchau.de/fileadmin/downloads/de/print/periodical/FERCHAUit_magazin/FERCHAU_IT_Magazin_2014_01.pdf (01.05.2015)

- Lehmann, Hans-Thies 2005: Postdramatisches Theater. Frankfurt/M: Verlag der Autoren

- List, Volker 2019: Theater 4.1 – Digitale Authentizität

- Lorenz, Tina 2015: Wenn Objekte Auskunft geben. Das Internet der Dinge und seine Bedeutung für das Objekttheater. In: Double. Magazin für Puppen-, Figuren- und Objekttheater. Nr. 31, Ausgabe 1/2015: 26ff

- Meyer, Anke 2015: Elektronische Partner … auf der Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft. In: Double. Magazin für Puppen-, Figuren- und Objekttheater. Nr. 31, Ausgabe 1/2015: 28ff

- Oida, Yoshi 1993: Zwischen den Welten. Berlin: Alexander

- Olsen, Ralph/ Paule, Gabriela 2015: Vielfalt im Theater. Deutschdidaktische Annäherungen. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren

- Performances von Abramovic, Marina > https://www.youtube.com/watch?v=O6dF8Gjm-X8 (01.05.2015)

- Popp, Julius 2006: bit.fall > https://www.youtube.com/watch?v=AICq53U3dl8

- Scholz, Stephan 2015: Spielzeit erreicht einen Tiefpunkt. In: WNZ vom 28.04.2015

- Schulz, Jannika 2015: Geld, Freiheit, Sex: Acht Chinesen erzählen, was sie glücklich macht. > http://www.spiegel.de/reise/fernweh/glueck-in-china-wovon-chinesen-traeumen-a-1030443.html (01.05.2015)

- Searle, John R.: What Your Computer Can’t Know > http://www.nybooks.com/articles/2014/10/09/what-your-computer-cant-know/ und http://www.itulip.com/forums/showthread.php/27665-What-Your-Computer-Can-t-Know

- Searls, Colette 2015: Die interaktiven Möglichkeiten Digitalen Puppenspiels. Experimente mit live animierten Bild-Figuren. In: Double. Magazin für Puppen-, Figuren- und Objekttheater. Nr. 31, Ausgabe 1/2015: 21ff

- Seitz, Hanne 2015: I was Gob Squad. Ein Selbstversuch in Remote-acting. In: Henschel, Ulrike u.a. (Hg): Zeitschrift für Theaterpädagogik Heft 66. Uckerland: Schibri: 64f

- Stegemann, Bernd 2013: Kritik des Theaters. Berlin: Theater der Zeit

- Stegemann, Bernd 2015: Lob des Realismus. Berlin: Theater der Zeit > Rezension

- Swaab, Dick 2017: Unser kreatives Gehirn. Wie wir leben, lernen und arbeiten. München: Droemer

- Thiele, Klaus / Sperling, Theresa 2015: Wenn etwas (ehemals) Neues zum Dogma erstarrt. In: Spiel & Theater. Heft 195 April 2015: 9ff

- Wehrli, Ursus 2013: Die Kunst, aufzuräumen. Zürich: Kein & Aber > http://www.kunstaufraeumen.ch/shop/shop.htm (01.05.2015)

- Zierer, Klaus 2014: Hattie für gestresste Lehrer. Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus John Hatties „Visible Learning“ und Hatties „Visible Learning for Teachers“ Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren > Rezension

- Zukunftsinstitut (Hg) 2017: Playful Business. Frankfurt/M > Rezension

Dieser Beitrag ist hier als PDF herunterzuladen > Theater 4.0 Grenzenlose digitale Vielfalt

Schreiben Sie einen Kommentar