Eine Ensemble-Leistung benoten heißt, einer Gruppe, die eine ästhetische Gesamtwirkung hergestellt hat, eine Rückmeldung für ihr Gemeinschaftswerk zu geben, das nicht ein Einzelner herstellen kann, sondern nur alle zusammen im Team.

Theater benoten? – Geht nicht!

Diese Position ist nicht zu Ende gedacht. Sie bleibt dem Dogma verhaftet, es gäbe eine Kunst an sich. Es mag Dinge geben, die sich nur schwer, vielleicht auch manchmal gar nicht, versprachlichen lassen. Ästhetische Erlebnisse mit ihren symbolischen Unausdeutbarkeiten gehören vermutlich dazu.

Sie sind unmittelbar verknüpft mit Emotionalität.

Daraus entstehen Gefallen und Geschmack.

Ästhetische Erfahrungsfähigkeit ist in langen Kulturprozessen entstanden, die sich jeweils unterschiedlich in den verschiedenen Kulturkreisen entwickelt hat. Sie ist gebunden an eine Übereinkunft, die meist sprachlich vermittelt wird.

Der folgende Beitrag versucht einen theoretischen Brückenschlag zwischen einem ästhetischen Arbeitsprozess und dem daraus entstandenen Produkt einer Aufführung und transparentem Benoten.

Immer wieder wird – zumeist von Künstlerseite – vorgetragen, Kunst könne man nicht benoten und deshalb sei es auch unmöglich, Schüler im Unterrichtsfach Theater bzw. Darstellenden Spiel zu benoten. Und außerdem würde das Benoten das Wesen des Theaterspielens zerstören, zu dem ja wesentlich auch das Scheitern gehöre. Man staunt. Warum soll etwas, das wesentlich zu allen Lernprozessen gehört, im Theaterunterricht etwas Besonderes sein, etwas Wesenhaftes? Ist es nicht.

Im theatralen Lernprozess geht es darum, möglichst genau das zu benennen, wie in jedem anderen Lernprozess auch, was bewertbar ist, und darüber ein gleiches Verständnis der Beteiligten anstreben. Wenn man sich genau das herauspickt, was nicht bewertbar ist, nämlich das individuelle ästhetische Erlebnis und die Möglichkeit des Scheiterns, ist das ein Zirkelschluss, der bekanntlich keinen Erkenntnisgewinn bringt.

Erste Aufgabe als Theater-Lehrkraft beim Benoten ist es, das klar, präzise und transparent begrifflich zu bezeichnen, was man benoten möchte oder soll und für Schüler erfahrbar zu machen.

Schauen wir einmal genau auf das, worauf wir uns im Kreise qualifizierter Theaterlehrer einigen können, was nach den bekannten Kriterien beim Benoten Bestand hat. Und vergessen wir nicht, wir huldigen in erster Linie der Kunst der Pädagogik. Das Grundwort unserer Berufsbezeichnung lautet Theater-LEHRER, das Bestimmungswort, das die Art des Lehrers bezeichnet ist THEATER. Analoges gilt für Theater-Pädagogen. Diese Setzung bestimmt unsere Handlungsweise, sodass allem Tun, also auch dem Bewerten, eine menschlich-pädagogische Komponente zugrunde liegt. Diese Komponente wiederum ist nicht einfach begrifflich zu fassen, weil in ihnen Kategorien wie Verständnis, Einfühlung, Empathie, Wissen um die Komplexität von menschlicher Entwicklung und Potenzialentfaltung ineinander fließen und im alltäglichen Handeln dazu führen können, auch einmal Fünfe gerade sein zu lassen, weil menschlich sein nicht heißt, stur gradlinig und dogmatisch zu sein (vgl. auch Fopp, David (2016): Menschlichkeit als ästhetische, pädagogische und politische Idee: Philosophisch-praktische Untersuchungen zum »applied theatre« > Rezension).

Hier schneiden sich zwei gegenläufige Linien, die Kultur vermutlich erst in ihrer Gänze konstituieren. „Denn es ist eine eigentümliche, aber auffallend einhellig geteilte Blindheit der Kulturtheorie (einschließlich der an Lacan orientierten), Kultur in erster Linie als Ordnung von Verboten zu begreifen. […] Noch viel wichtiger nämlich ist es, die Kultur in einer weiteren Hinsicht zu begreifen: die Kultur gebietet auch. Sie befiehlt und schafft feierliche Ausnahmesituationen, in denen das, was üblicherweise versagt sein mag, nun plötzlich geboten erscheint.“ (Pfaller: 67)

Selbst Kant hilft uns ein bisschen bei der Bestimmung, was ästhetische Reflexion oder reflektierte Ästhetik oder überhaupt das ist, was und warum wir etwas als schön empfinden. Er meinte ja auch: Anschauungen ohne Begriffe seien blind. [1]

Insofern steht ein menschlicher Lehrer immer verantwortlich vor seinen Schützlingen und an ihrer Seite, manchmal auch gegen das System, das das Benoten erzwingt. Bewerten tun wir immer. Und das macht die eigentlichen Probleme. Es kommt dann auch manchmal zu einem Loyalitätskonflikt, in dem der Lehrer sich entscheiden muss, ob er loyal zu seinem Anvertrauten steht oder zu seinem Amtseid. Damit es nicht zu einer Zuspitzung dieses Loyalitätskonflikts kommt (auf die Spitze getrieben haben es dem Autor bekannte Referendare, mit der Folge, dass sie aus dem Schuldienst entlassen wurden; das kann nicht das Ziel sein), haben wir Schulgesetze und Verordnungen. Diese enthalten auch grundlegende Forderungen nach Menschlichkeit, wie die übergeordneten Ziele, die Schule anstrebt; allerdings nur in der Allgemeinheit und Abstraktion, die sich beispielsweise in Begrifflichkeiten wie in den folgenden spiegelt: Mündigkeit, Fähigkeit zur Selbstbestimmung und kultureller Teilhabe usw.

Für den Theater-Unterricht weiter differenziert werden diese Setzungen in einer Didaktik für Theater und Darstellendes Spiel und den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) im Fach Darstellendes Spiel:

- „Lebensweltliche Bezüge in die Gestaltung einbeziehen.

- Zusammenhänge zwischen Gesellschaft und Theater herstellen.

- Für die eigene Gestaltung Möglichkeiten soziokultureller Partizipation entwerfen.“ (EPA: 13)

den Curricula, Handreichungen, Schulbüchern und Unterrichts-Materialien.

Die Verlagerung des Dissenses und der Auseinandersetzung auf die Ebene abstrakter Begrifflichkeiten öffnet den Verantwortungs-Spielraum des Lehrers, denn nur er kann und muss entscheiden, wie die aufgestellten allgemeinen Forderungen des Systems konkret in Lernarrangements – die die Voraussetzungen für das Benoten sind – umgesetzt werden können. Dafür ist er der Experte. Diese Verantwortung sollte er sich nicht nehmen lassen, auch und gerade in Zeiten der formalistischen Gleichmachereien durch den Bologna-Prozess und der Curricula-Vereinheitlichungen wie in Hessen mit zunehmenden Theorie-Anteilen.

Bei der Einführung des Unterrichtsfaches Theater/ Darstellendes Spiel habe ich vielfach die Denunziation unseres Anliegens erlebt: „Ach ihr spielt doch nur!“ mit dem Subtext: „Spielt euch nicht so auf. Was ihr macht ist unbedeutend. Ihr bringt doch keine Leistung. Und wie soll man das überhaupt benoten?“

Meine Argumente für die Einführung und den Ausbau eines Unterrichtsfaches Theater/ Darstellendes Spiel habe ich mir zuvorderst aus den Schulgesetzen und Verordnungen geholt, da gibt es reichlich Material zum Argumentieren, und aus der konkreten Beschreibung von Entwicklungserfolgen von Schülern, die auch in anderen Fächern sichtbar wurden, und dem augenfälligen Beispiel. Dazu habe ich einmal eine ehemalige Schülerin gebeten, vor der Gesamtkonferenz zu schildern, wie sie Theaterunterricht erlebt hat und welche Wirkungen es auf sie gehabt hat (Nadine Petry).

Danach sind mir keine abfälligen Bemerkungen von Kollegen mehr zu Ohren gekommen. Im Gegenteil. Der Zuspruch zum weiteren Ausbau des Faches im Kollegium, der Eltern- und Schülerschaft nahm kontinuierlich zu. Dazu trug sicherlich bei, dass nach dem anfänglichen Run auf das Fach die Schüler schnell merkten, dass es mindestens ebenso fordernd und anstrengend ist, wenn nicht sogar mehr als in anderen ästhetischen Fächer, gute Noten zu bekommen.

Es gab nach einer mehrjährigen Überprüfung der Noten der Fächer Musik, bildnerische Kunst und Theater keine signifikanten Unterschiede. Obwohl wir im neuen Fach Theater keinerlei langjährige Erfahrung hatten mit dem Benoten, waren die Theater-Unterrichtenden in der Lage, Noten zu machen, die nicht aus dem Rahmen fielen. Wie kam das wohl? Eine interessante Frage, die vermutlich in erster Linie mit Hilfe einer menschlich-pädagogischen Kompetenz zusammenhängt und in zweiter Linie mit einer fachlichen Qualifikation.

Kommen wir zurück zur Leistungsüberprüfung und -messung durch das Benoten.

Es zeigte sich, dass dem Theaterlehrer die Kunst abverlangt wird, ein Paradoxon zu lösen. Oder ist es ein Dilemma? Zwei scheinbar unversöhnliche Forderungen werden an ihn herangetragen. Er muss sich irgendwie verhalten und am Ende eine Zahl in ein Zeugnis schreiben, die er plausibel erläutern und vertreten kann und damit möglichst allen Seiten GERECHT wird, zumindest keinen Widerspruch herausfordert.

Kunst wird immer bewertet, nicht nur in Geld. (WNZ, 20.01.2017)

Gerechtigkeit, auch so ein Mythos. Wie Kunst ist Gerechtigkeit auch ein wandelbares sich veränderndes gesellschaftliches Agreement. Es ist ein Konstrukt, das zuweilen auch wieder de(kon)struiert und/oder neu konstruiert wird. In jedem Fall ist es eine gesellschaftliche Vereinbarung, was Gerechtigkeit, was Kunst ist, und wird von Macht-/ Gewaltverhältnissen bestimmt, gleich welcher Art diese sind, ob es das gewalttätige hirnlose Zerbomben jahrtausendalter Kulturstätten durch religiös verbrämte Mörder- und Räuberbanden ist oder ein aus demokratischen Wahlen hervorgegangenes Gewaltmonopol eines Staates, der die Freiheit der Kunst u.A. als unantastbar definiert und sanktioniert.

Einschub aus dem Nähkästchen.

Auf die Frage eines Teilnehmers einer Fortbildung zur Theater-Lehrkraft, woher ich denn wisse, wann eine Aufführung einer Schülergruppe gut sei, der ich eine Note, für alle Ensemble-Mitglieder gleich, für die Aufführung gebe, sagte ich im vertraulichen Kaffee-Plausch, ich bekäme eine Gänsehaut im Nacken; auch wenn ich das Wachsen des Stückes begleitet hätte und mir alles manchmal bis zum Überdruss schon bekannt sei, was da aufgeführt würde.

Unweigerlich kam die Nachfrage, wie ich denn meinen Gänsehaut-Maßstab, den ich im Folgenden noch differenzierter erläuterte und begründete (es hat etwas mit dem ästhetischen Erlebnis und einer ästhetischen Erfahrung zu tun), in eine Note umsetze und diese sachlich rechtfertige. Da saß ich nun und war Opfer meiner Ehrlichkeit geworden, mitten im dilemmatischen Paradoxon, falls es das gibt. Ich rettete mich wie folgt.

Selbstverständlich würde ich meinen Gänsehaut-Maßstab nicht nach außen, nicht offiziell kommunizieren, in der Gruppe schon, denn meine Schüler kennen mich gut und wissen wie ich agiere und kommuniziere. Ich habe ihr Vertrauen. Ich spreche dann von Ergriffenheit, einem Gebannt-sein, von der Spannung vereinnahmt von der Intensität berührt und der persönlichen Energie des Ensembles gepackt. Das sind alles Kategorien des ästhetischen Erlebens. Die sind erstmal sehr individuell. Aber viele Menschen eines Kulturkreises empfinden unter ähnlichen Bedingungen und Wirkungen auch ähnlich. Und diese Bedingungen und ihre Wirkungen lassen sich zum großen Teil beschreiben. Sie entstammen dem Fundus allgemeiner kultureller Praktiken und Erfahrungen und insofern findet man sie in allen Künsten.

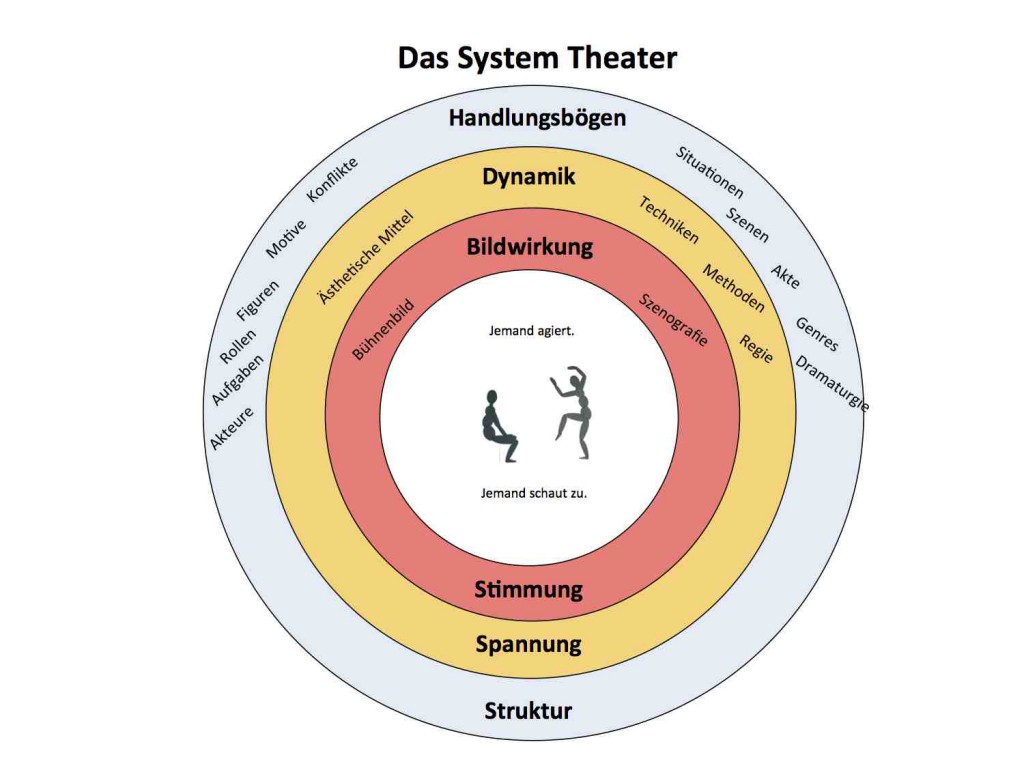

Durch die Auffächerung des komplexen Systems Theater lassen sich die Faktoren isolieren, die in der Summe eine ästhetische Gesamtwirkung hervorbringen.

Jetzt sind wir in der (überprüfbaren) Praxis beim Handwerkszeug angekommen, bei den theatralen Mitteln, den Techniken, den Methoden und den Gestaltungskategorien, mit dem wir durch entsprechend geschickte und kenntnisreiche Anwendungen gewünschte Wirkungen hervorbringen können. Insofern ist der Gänsehaut-Maßstab nur das individuelle Erlebnis-Controlling-Verfahren, das letztlich in Summe bestätigt, dass auf der Basis guten Handwerks wirkungsvolle Kunst erzeugt wurde.

Das Erlernen dieser Fertigkeiten können wir am Ende eines Lernprozesses als Kompetenz intersubjektiv beschreiben, sprachlich einigermaßen transparent bewerten und mit Zahlen auf einer Skala nachvollziehbar benoten. Dass es trotzdem dabei zwischen den Einschätzungen Abweichungen gibt liegt in der Natur der Sache, von der auch ausnahmslos alle anderen Unterrichtsfächer betroffen sind; und zwar weil eine Versprachlichung von Vorgängen zwangsläufig immer einen gewissen Interpretationsspielraum eröffnet, denn Sprache ist auch eine kulturelle wandelbare und sich verändernde Übereinkunft innerhalb von Kulturkreisen. „Erst wenn die Intersubjektivität der Geltung der Sprachregeln gestört ist, kommt eine Interpretation in Gang, die einen Konsensus wiederherstellt.“ (Habermas 1970: 255)

Unser dilemmatisches Paradoxon löst sich also nur teilweise auf. Das Paradoxische können wir argumentativ aushebeln, das Dilemma nur ein wenig interpretatorisch verflüssigen.

Kunst und Kultur sind Vereinbarungen unter Menschen.

Die Bandbreite des Spektrums reicht von extremen Positionen, die das Benoten im Theaterunterricht pauschal ablehnen und sich damit als Konzept für Theaterunterricht schon im Ansatz disqualifizieren (vgl. Martens: 2006: 21).

Schlünzen lehnt ohne Begründung die einheitliche Benotung eines Ensembles für seine Aufführung ab, also für eine wesentliche Leistung im theatralen Arbeitsprozess, die nur als Gesamtgruppe erbracht werden kann, um eine ästhetische Gesamtwirkung zu erzielen (Schlünzen 2010: 59).

Wenn man als Theaterpädagoge die Ausbildung bei einem Lehrer wie Wiese gemacht hat, der Aufführungen seiner Theaterkurse in der Schule ablehnt, „weil die Aufführung mit großen Risiken verbunden ist“ (Gundlach: 30) und sich das Ziel der Arbeit „verlagert in Richtung der Annerkennungsbedüftigkeit“ und der über Noten erst redet, „unmittelbar bevor sie erteilt werden müssen“ (Gundlach: 30), dann hat man freilich ein Problem. Die angebotene Lösung dieses Problems, „man versucht eine möglichst einheitliche Zensur zu vergeben.“ (Gundlach: 30), verspielt die Dignität des Faches Theater.

Ähnlich verhält es sich mit Positionen, die die Arbeit mit einem Schülerarbeitsbuch im Theater-Unterricht, das eine Transparenz des Prozesses erzeugt und Impulse zur Selbsttätigkeit formuliert, ablehnen, weil sich das Fach „grundsätzlich […] gegen einen Unterricht mit dem Buch in der Hand“ sperrt. Es wird bezweifelt, „Ob es sinnvoll ist, wenn SchülerInnen in ihrem Buch schon nachlesen können, wie genau die Stunde verlaufen wird bis hin zur Aufgabe zur Selbstreflexion am Ende der Stunde.“ (Wegele, Klaus; September 2014)

Hier wird die Angst des Lehrers spürbar, seine Autorität könnte leiden, wenn er Verantwortung abgibt oder Rechenschaft ablegen muss darüber, was er da überhaupt geplant hat, ob er überhaupt einen Plan hat oder diese Art von Geheimniskrämerei zum Mystischen der Theaterkunst stilisiert, in dem nur er selbst der Weise ist; eine eher unehrliche Art, sich aus der Verantwortung der Bewertung zu stehlen. Zu fragen wäre, welche Wirkung dieser heimliche Lehrplan bei den Schülern hat. Welche Form von Umgang miteinander, welche Formen von Kultur lernen sie dabei? Bewunderung des Lehrers? Weil er das immer alles so toll hinkriegt?

Im Übrigen werden bei diesem ängstlichen Umgang mit Bewertung – speziell von Gruppenleistungen – zwei bedeutende Momente übersehen. Zum einen entsteht durch das gemeinsame Projekt, das seinen Abschluss in der Aufführung vor Publikum findet, eine Gruppenzusammengehörigkeit, die ihre Basis in einer Solidarität der Gruppenmitglieder untereinander hat, die sich zweifellos ständig untereinander selbst bewerten beim Training und beim Proben. Ohne diese kritische Reflexion, die Feedbackrunden und das Bewerten der gezeigten Arbeit nach transparenten Kriterien gäbe es kaum oder keine Verbesserung und Weiterentwicklung.

Dürkheim (1958-1917) untersuchte die Bedeutung der Bande einer Gemeinschaft aus soziologischer Perspektive als erster. Er unterschied zwischen einer „mechanischen“ und der „organischen“ Solidarität, wonach eine mechanische Solidarität eher in vormodernen Gemeinschaften anzutreffen und durch Regeln, Rituale und Tradition der Lebensweise begründet ist, während die organische Solidarität ihre Wurzeln in der arbeitsteiligen Struktur gründet. Jeder in einer derartigen Gesellschaft übernimmt dann eine Aufgabe, die zur Erreichung eines gemeinsam angestrebten Ergebnisses oder zum Gemeinwohl unverzichtbar ist oder sogar zum Überleben aller beiträgt. Diese Form der Solidarität gründet auf der Klugheit jedes Einzelnen und erzeugt eine Solidarität aus Eigennutz.

Echte Solidarität geschieht aber ohne Nützlichkeitserwägungen. Man hilft des Helfens wegen, aus Loyalität, aus Freundschaft, aus Mitgefühl und Empathie. In einer Theatergruppe mischen sich beide Formen und eine achtsame Theater-Lehrkraft wird wahrnehmen, welche ihrer Schüler mehr aus Eigennutz und welche aus Selbstlosigkeit motiviert sind. Diese Differenzierung kann aber kein Kriterium für eine Notengebung sein.

Für eine Theater-Ensemble ist der gelungene Abschluss seines Projektes, die Aufführung vor Publikum, das anzustrebende Arbeits-Ziel. Und jedes Mitglied dieses Ensembles ordnet seine individuellen Wünsche und Interessen diesem Ziel unter, um so zum gemeinsamen Erfolg beizutragen. Nur konkretes Verhalten, dass diesem gemeinsam beschlossenen Ziel dient oder nicht dient, kann Kriterium für eine Bewertung sein.

Dass in diesem Lern-Setting bzw. Lern-Feld oder Lern-Raum im weiteren Sinne der Boden bereitet ist, mehr und tiefer gehende Solidarerfahrungen (Freundschaft und selbstlose Hilfe) zu machen als funktionale Solidarität zu lernen, wie sie Durkheim beschreibt – was für viele Schüler schon eine enorme Leistung darstellt und sie ein Stückchen kompetenter für das Leben nach der Schule macht – bleibt der wachen Theater-Lehrkraft nicht verborgen.

Am anderen Ende des Spektrums stehen ausgearbeitete und evaluierte Trainingskonzepte und Überprüfungsangebote für erworbene Kompetenzen, die sich orientieren an einer aktuellen Didaktik des Theaters und Bildungsstandards für Theater/ Darstellendes Spiel durch das Kursbuch-Konzept und einem differenzierten Benoten.

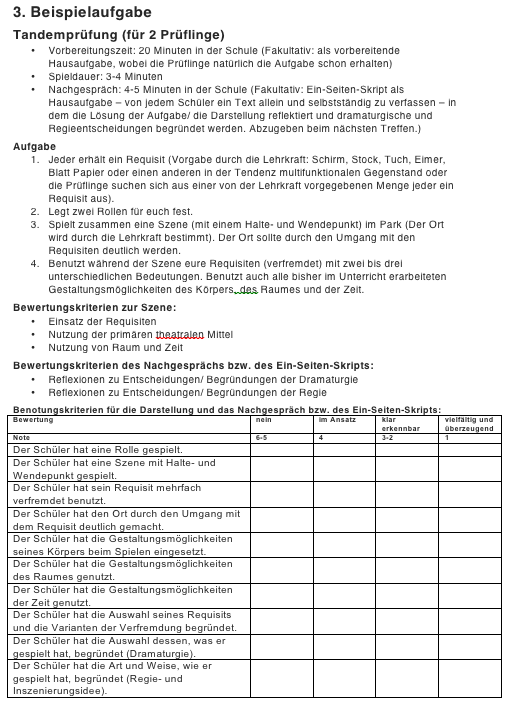

In den drei bisher erschienenen Kursbüchern sind bereits zahlreiche Möglichkeiten für Leistungsüberprüfungen differenziert ausformuliert, und AT stellt weitere langjährig erprobte Möglichkeiten zur Verfügung.

Das Benoten ist selbstverständlich gekoppelt an das, was vorher im Unterricht tatsächlich gemacht wurde, und stellt keine herausgebrochene und unorganische besondere Situation dar. Das heißt, dass selbstverständlich nicht nur Prüfungsinhalte vorher in Form von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen erworben wurden, sondern auch Prüfungsformate vorher trainiert worden sein müssen. Die Grundlage dafür schaffen die ständigen Reflexions- und Feedbackrunden im Unterricht und Präsentationen von gemeinschaftlichen und individuellen Arbeitsergebnissen.

In diesen häufigen Reflexions- und Feedbackrunden erwerben die Schüler in einem längeren Prozess schrittweise auch die Kompetenz, Leistungen mit Kriterien, die die Theater-Lehrkraft eingeführt hat, zu bewerten, und die sie sich immer wieder im laufenden Arbeitsprozess übend und sich gegenseitig verständigend-bestätigend zu eigen machen.

Die Übertragung einer Leistung in eine entsprechend differenziert beschriebene Zahl als Note ist dann ein plausibler Schritt.

Eine Objektivität ist damit natürlich nicht erreicht und ist nicht anstrebbar. Lassen wir diesen Begriff bei den Naturwissenschaften. In Bereichen menschlichen Agierens können wir bestenfalls eine gewisse sprachliche Übereinkunft erzielen.

Die Kompetenz zu transparenter und wertschätzender Kommunikation mit Hilfe möglichst präziser Fachbegriffe (vgl. das Wörterbuch theaterpraktischer Begriffe im Kursbuch Theater machen) sollten wir entwickeln und pflegen. Dann führt auch eine Zuordnung, ob man eine Leistung als herausragend oder nicht genügend benoten kann, zu allgemeiner Akzeptanz und hilft Kindern und Jugendlichen bei ihrer zunehmend differenzierter werdenden Selbsteinschätzung.

Unter diesen Voraussetzungen sind Leistungsüberprüfungen eigentlich nur ein bisschen straffer und konsequenter geplanter Unterricht mit einem Extraschuss Adrenalin.

Exponierte und punktuelle Leistungsüberprüfungen sind ja außerdem nur der kleinere Teil einer Gesamtnote für ein Halbjahr. Die Hauptnote entsteht kontinuierlich, Woche für Woche, nach und nach im Unterricht und wird durch Reflexions- und Feedbackrunden begründet, und es obliegt der Theater-Lehrkraft in diesen häufigen Kommunikationsprozessen immer wieder die Brücken zu schlagen zwischen dem verbalen Feedback, der Einschätzung einer gelösten Aufgabe und ihrer entsprechenden Bewertung durch Benoten in Zahlenäquivalenten. In der Regel wird ein Schüler nach diesem Verfahren in der punktuellen Leistungsüberprüfung einen Leistungsstand zeigen, der sich bereits lange vorher manifestiert hat. Seit der Einführung der Kompetenzanalyse-Bögen (enthalten auf der CD-ROM Theaterübungen) zur Selbsteinschätzung der Schüler gibt es das Problem der berüchtigten Notendiskussion in meinem Unterricht nicht mehr.

In der Rubrik Unterrichtsmaterial gibt es zahlreiche Angebote für Leistungsüberprüfungen und zum Benoten im Theater-Unterricht, die stringent aus den Unterrichtsbeschreibungen des Kursbuch-Konzept bzw. der Kursbücher abgeleitet sind.

Theater benoten? – Geht doch!

Weig promoviert zur Zeit mit der Dissertation zum Thema Leistungsbewertung im Darstellenden Spiel (Arbeitstitel). Wir sind neugierig, welche Art von Theaterunterricht er für seine Verfahren zum Benoten zugrunde legt (siehe die Problematik bei Domkowsky 2008) und welche Maßstäbe und Kriterien und daraus entwickelte Prüfungsaufgaben er untersucht. Des weiteren wäre schön, einmal genau zu erfahren, wie im aktuellen Schulbetrieb sachgerechte Kompetenzüberprüfungen durchgeführt werden könnten, die einen nicht unerheblichen zeitlichen Aufwand beanspruchen. (vgl. auch List/ Weig 2013).

—————————–

Quellen/ Weiterführendes

[1] „In der Analyse des ästhetischen Urteils als einer offenen Reflexion, einer gedanklich-emotiven Bewegung des Suchens angesichts einer animierenden Anschauung hält Kant vor allem eines fest: Wir sehen im Blick auf das, was wir schön finden, von jeglichem Nutzenaspekt ab. Dieses ‚interesselose Wohlgefallen‘ führt er zurück auf eine vom äußeren Zweck der Erkenntnis entlastete und doch innerliche zweckmäßige Verfassung des subjektiven Erkenntnisvermögen, die sich mit dem ästhetischen Objekt wie in einem freien Spiel befassen. An dem Gegenstand, mit dem wir so gleichsam spielen, haben wir eine Lust in Gedanken. Da prinzipiell jeder, sofern er nur aufmerksam auf die Dinge achtet, auch zu solcher Reflexion, zu solcher Lust imstande ist, sinnen wir das ästhetische Urteil auch jedem anderen Betrachter an.“ (Recki 2015: 82)

- Asmus-Reinsberger, Sven o.J.: Auf den Punkt. Bewerten im mündlichen Abitur > https://www.schultheater-online.de/zeitschrift/hefte-artikel/free/bewerten-auf-den-punkt-5636/ (beschreibt u.a. ein Grundmissverständnis des sog. Einbruch des Realen in der postdramatischen Spielweise als im Schultheater inszeniert und damit das Gegenteil eines Einbruchs des Realen, wie es professionelles avantgardistisches Experimentaltheater „inszeniert“)

- Durkheim, Émile 1992: Über soziale Arbeitsteilung. Frankfurt/M: Suhrkamp

- Gundlach, Britta 2005: Theaterpädagogischer Unterricht an schulischen Systemen: Eine Gratwanderung zwischen administrativer und performativer Gestaltung. Ein Aufsatz und ein Interview mit Hajo Wiese. In: Korrespondenzen. Zeitschrift für Theaterpädagogik. Heft 46. Uckerland: Schibri: 26-30

- Habermas, Jürgen 1970: Zur Logik der Sozialwissenschaften. Frankfurt/M: Suhrkamp

- Hofmann, Fu Li (Hg) 2012: Literatur und Theater. Ein Kompendium. Zum Unterricht in dem gymnasialen Oberstufenkurs „Literatur & Theater“ in Baden-Württemberg > Landesbildungsserver Baden-Württemberg Stuttgart 2012

- Hofmann, Fu Li 2016: Leistungserhebung und Notengebung in „Literatur und Theater“. Ein Anstoß. LANDESBILDUNGSSERVER BADEN-WÜRTTEMBERG. Leistungserhebung und Notengebung

- Landesverband Schultheater in Hessen e.V. (Hg) 2009: Bewerten und Benoten. FUNDUS. Zeitschrift des LSH Heft 01/2009. Kassel

- Martens, Gitta 2005: Ganztagsschulen als Herausforderung und Chance. In: Korrespondenzen. Zeitschrift für Theaterpädagogik. Heft 46. Uckerland: Schibri: 18-25

- Pfaller, Robert 2012: Zweite Welten. Und andere Lebenselixiere. Frankfurt/M: S. Fischer

- Recki, Birgit 2015: Die Schönheit der Welt. In: Mol-Wolf, Katarzyna (Hg): Hohe Luft. Philosophie-Zeitschrift. Ausgabe 5/ 2015: Hamburg: 82-83

- Reiss, Joachim o.J.: Kunst oder Schule? Ästhetische und pädagogische Bewertung > https://www.schultheater-online.de/zeitschrift/hefte-artikel/free/bewerten-kunst-oder-schule-5552/

- Schlünzen, Wulf 2010: Beobachten. Feedback. Bewerten. Hamburg: Der angegebene „Schultheaterverlag Hamburg“ konnte nicht ermittelt werden.

- Trampert, Yannik 2015: Bewertung im verwertungsarmen Raum? – Leistungsbeurteilung im Schulfach Theater. Abschlussarbeit im Rahmen der Ausbildung Theaterpädagogik BuT ® an der Theaterwerkstatt Heidelberg

- Regele, Klaus 2018: Bewerten im Theaterunterricht. Wir wollen doch nur spielen! > https://www.schultheater-online.de/blog/theaterunterricht/post/bewerten-zwischen-produkt-und-prozessorientierung/

- Wiese, Hajo 2005: Schlüsselkompetenzen: Nicht Genaues weiß man nicht. In: Korrespondenzen. Zeitschrift für Theaterpädagogik. Heft 46. Uckerland: Schibri: 36-38

Schreiben Sie einen Kommentar